米カリフォルニア州アラメダに本社を置くScience社の玄関口を入ったところには、大きな窓がある明るい部屋があった。それは11月下旬のある午後のことだ。オーシャンブルーの布の上に横たえられたニュージーランド産の白ウサギを、3人の外科医が慎重な様子で取り囲んでいた。その1カ月ほど前、テレビアニメ「フューチュラマ」に登場する目が1つのヒロインにちなんでリーラと名付けられたこのウサギは、眼球の白目の部分に注射を受けていた。

手術室のすぐ外には、Scienceの最高経営責任者(CEO)であるMax Hodak氏が、ジーンズに黒のパーカーという出で立ちで、腕にノートPCを持って立っていた。その画面には、1本の細い配線が伸びた1セント硬貨ほどの小さな装置が映し出されている。Hodak氏は、その装置によって、視覚障害者の視覚を回復させ、再びものが見えるようにしようとしている。それは、わずか2mm四方のマイクロLEDディスプレーに取り付けられた電子機器の集合体だった。大したものには見えなかったが、重要なのはその外見ではなかった。

同氏が披露したのは、「Science Eye」と呼ばれる人工器官だ。安全性と有効性が証明されれば、光を感じる細胞に異状をきたす病気で視力を失った患者の眼球の上部と内部に、このデバイスが移植されることになっている。その狙いは、眼球内の他の細胞に、光の信号を受信して翻訳する機能を持たせることだ。Scienceは、2022年11月21日にこの装置を発表した。

筆者が訪れた日のHodak氏は忙しい朝を過ごしたようだったが、同社の施設は落ち着いた楽観的な雰囲気に包まれていた。その数カ月後、同社の最初の論文がプレプリント論文のリポジトリであるbioRxivにアップロードされた。この論文には、Scienceがそれまでに行ってきた広範な基礎研究の成果が記述されており、その中には、同社の技術がリーラを始めとするウサギでの実験で上げた成果や、同社が今後の臨床試験でテストする予定の視力回復機能の準備に関する説明なども含まれている。

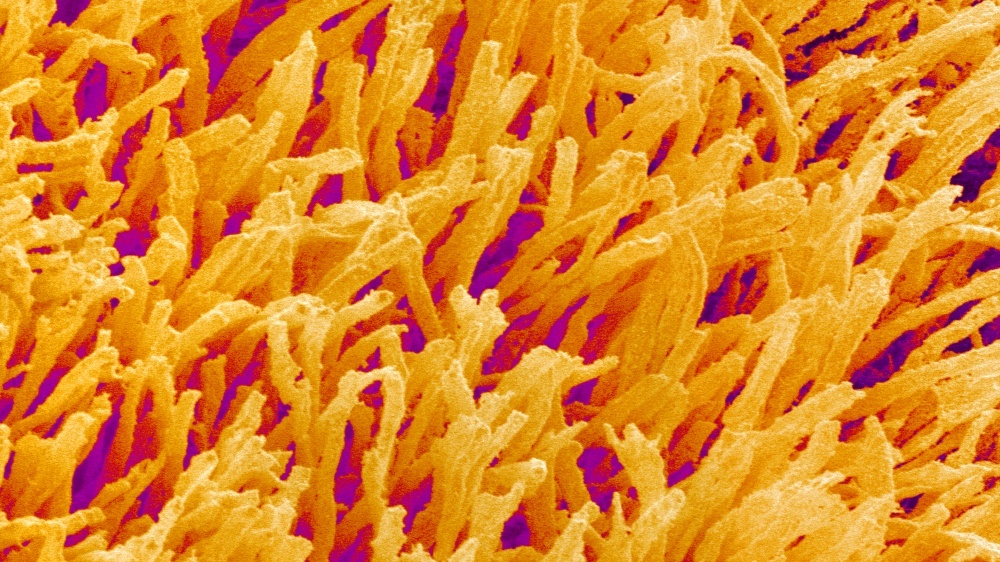

Hodak氏は、手術室の外で筆者と一緒に立っている間に、ノートPCの画面でさまざまな画像を見せながら、Science Eyeの形状や、研究チームが極薄のマイクロLEDパネルにどれだけのピクセルを詰め込んだかについて説明してくれた。その数はなんと1万6000ピクセルで、画素密度は「『iPhone 13』の約8倍」に達するという。また同氏は、Science Eyeを移植した人がどんな「視覚」を持つことになりそうかを示す簡単なデモを見せてくれた。そのデモでは、赤いピクセルがスクリーン上を踊り、通りの景色と手を振る人間の姿に見えるものを形作っていた。

Scienceが「FlexLED」と名付けたこのマイクロLEDデバイスは、Science Eyeを構成する要素の1つにすぎない。たとえこのような見え方であっても、Scienceの研究チームが患者の視力を回復させるためには、まず目の特定の部位に遺伝子を送り込むことによって、脳の視力を司る部位に電気信号を発生させられることを証明する必要がある。そこで大きな役割を果たすのがリーラだ。

Hodak氏と共同創業者のAlan Mardinly氏がそのプロセスについて説明してくれている間に、リーラの眼球は眼窩から注意深く取り出されていた。

皆さんがこの記事を読めるのは、皆さんの目と脳が、光と電気信号の嵐で盛り上がる激しいダンスを踊っているおかげだ。何百万年もの進化を通じて磨かれてきたこのダンスが、私たちに視覚を与えてくれている。

画面が発した光は、目の中の水晶体が作るレンズによって、眼球の後ろ側にある、視細胞と呼ばれる光を感じる細胞が含まれている薄い膜である網膜の上に焦点を結ぶ。棹状や錐状の形をしたこれらの細胞(杆体細胞・錐体細胞)には、オプシンと呼ばれるタンパク質が含まれており、この物質が入ってきた光を電気信号に変換する。

その電気信号は、最終的に網膜神経節細胞(RGC)と呼ばれる神経細胞に伝えられる。それらの細胞の軸索の束(視神経)が蛇行しながら眼球から脳へと繋がっており、世界の視覚イメージを生み出す情報を脳に伝達している。

網膜色素変性症や加齢黄斑変性などの遺伝性疾患では、網膜の視細胞の層に異常が生じ、最終的に視細胞が死滅してしまう。視細胞が失われると、光の信号が電気信号に変換されなくなり、失明に至る。完璧な比喩とは言えないが、眼球を1軒の家だと考えてみて欲しい。家の電線にはまだ電気が通っているが、これらの病気にかかると電球がすべて切れてしまう。

幸いなことに、明かりを点ける方法はほかにもある。網膜色素変性症では、視細胞は失われてしまうものの、RGCや網膜の他の細胞は無傷のままだ。また、脳が持つ光の信号を解読する機能も失われていない。Science Eyeの背景にあるアイデアは、これらのRGCに変更を加えて光受容性を持たせ、光による刺激を受けたら、その信号を脳に送れるようにするというものだ。家の中に電気ランプを持ち込み、コンセントに挿して明かりを灯すようなものだと思えばいい。

このような変更を行うには、RGCに向かうように設計された、遺伝子操作によって不活性化させたウイルスにオプシンを封入し、注入する必要がある。Scienceの研究チームは、幹細胞から作られた神経細胞を用いた実験と、ヒト網膜の模倣物である網膜オルガノイドを用いた実験で、オプシンがRGCに到達したことを証明することができた。つまり、電球ではなく電気ランプで家を照らせることを示したということだ。

同社の共同創業者で生物学担当ディレクターを務めるMardinly氏は、「私たちはこれを成人した人間で試したいと思っているが、許可が得られるまではできない」と話した。「次善の策は、網膜を成長させて、そのヒト細胞でテストを行うことだ」

その実験では、幹細胞からRGCを含む混合細胞に成長させて作ったオルガノイドを、オプシンを封入したウイルス構築体の溶液に浸した。約10週間後、細胞工学者のKevin Smith氏をはじめとする研究者たちは、そのオルガノイドを顕微鏡の下に置き、オプシンがオルガノイドのRGCに到達したことを示す明るい赤い細胞を探した。筆者が聞いた話では、この実験はうまく行き、約5つに1つのRGCでScienceが設計した遺伝子構造体が発現していたという。ウイルス構築体やオプシンを改良していくことで、発現率は上昇すると予想されている。

この研究室での実験は、この手法が生体の外にある試験管の中では機能することを証明した。では、生体内ではどうなのだろうか。そのために同社が必要としたのがリーラであり、もっと具体的に言えばリーラの目だ。

Hodak氏、Mardinly氏と連れ立ってScienceのさまざまな研究室を覗いているうちに、研究者のAmy Rochford氏がいる部屋に行き当たった。同氏は、ピンセットと刷毛を使って、親指の爪ほどの大きさの組織を繊細な手つきで扱っているところだった。

これがリーラの眼球だとRochford氏は言った。

Rochford氏はその眼球を切り開き、水晶体や硝子体(眼球内部にあるゲル状の層)などのさまざまな部分を取り除いて、眼球を4枚の花びらを持つ花のように広げた。同氏は、Scienceの研究チームの他のメンバー(例えば細胞工学者のSmith氏)が処理して顕微鏡で調べられるように、刷毛を使って繊細な処理を行い、網膜を切り離した。

ウサギの目には、人間の目とは多少異なる部分もある。主な違いのひとつは、光に敏感な錐体細胞が密集している網膜の中央にあるくぼみである、窩と呼ばれる部分だ。Mardinly氏によれば、ウサギの目には細胞の筋があるのに対して、人間の場合はくぼみになっているため、生物学的な基本的仕組みはやや異なっているが、ニュージーランドホワイト種のウサギは、この種の研究の出発点として最適なのだという。

Scienceは、この実験で2つの仮説を検証する必要があった。まず、オプシンを含むウイルス構築体がウサギ網膜のRGCに入っていることを確かめなければならなかった。さらに、FlexLEDのパルス光がオプシンを刺激し、脳に信号を送信できていることを示す必要があった。同社が行ったウサギでの実験は、視力を回復させることを目的としたものではない。これは、この手法の有効性を示すための基礎研究だ。

これまでの結果は、この手法に効果があることを示している。研究チームが2月に発表したプレプリント論文で説明されている2匹のウサギを使った実験では、RGCを光感受性を持たせることに成功した。また、FlexLEDでパルス信号を送ると、脳の視覚中枢で活動が検出されることも分かった。

ただし、RGCのオプシンを刺激するには、患者(Scienceのウサギを含む)に特定の波長の光を照射する必要がある。このオプシンの反応は人間の目の反応とは異なっており、健康な視細胞と同じように周囲の全体像を描き出せるわけではない。そのため、Science Eyeを使用する患者は、網膜に埋め込まれたFlexLEDに、赤外線を使って無線で情報を伝達するカメラ付きの眼鏡をかける必要がある。

初期の患者は、視力が回復したとしても、奇跡のように1.0の視力を取り戻せるわけではない。しかし、世界を感じ取ることはできるようになると考えられている。その感覚は視力に似ているものの、忠実度は大きく下がる。

解像度が高い視力を回復させるは、いくつかの生理学的な課題を解決する必要がある。例えば、人間の網膜には1億個以上の視細胞があるが、RGCは100万個程度しかなく、この差を克服することは難しい。しかし、不可能ではない。ある意味では、RGCだけを刺激して発火させる方が簡単だと言えるかもしれない。

また、RGCはいくつかのタイプに分かれており、それぞれ微妙に異なる情報を脳に伝えている。Hodak氏は、これは「Photoshopのフィルターのようなものだと表現していた人もいる」と説明した。「それらの情報をすべて重ねると、自然な光景が得られる」

理論的には、未来のFlexLEDデバイスは、異なるタイプのRGCを刺激できるようになる可能性がある。Hodak氏は、まだ可能かどうかはわからないが、改良していけば、FlexLEDスクリーン上のピクセルを個々のRGCと1対1でマッピングさせられるようになる可能性もあると述べた。脳が時間とともに適応する能力を持っていることも考えれば、高解像度の視力を回復させることも不可能ではないかもしれない。

眼球に手を加えて視覚を回復させようとしているのはScienceだけではないが、同社のアプローチは、急成長中の光遺伝学の分野においても他に例がないものだ。

多くの企業は、RGCのゲノム編集や、光を変えるゴーグルなどの異なる技術を使っている。例えば、フランスのバイオテクノロジー企業であるGenSightは、遺伝子治療と眼鏡を使用した、同様の光遺伝学的システムに取り組んでいる。同社のシステムは、Science Eyeのように網膜に薄いマイクロLEDを組み込む必要がないためリスクが少ない。その代わり、ゴーグルを使って周囲の自然光を増幅して、ゲノム編集が施されたRGCが解読できるモノクロ信号に変換している。

2021年に論文誌「Nature」に発表された論文によれば、RGCにおけるオプシン活性化の細かい制御には難があるものの、この手法はすでに臨床試験が行われており、網膜色素変性症の患者の視力を「部分的に回復」させた実績がある。その患者は、数カ月間にわたってGenSightの眼鏡を着用した結果、テーブルの上のメモ帳などの物体を検知できるようになった。

Hodak氏が以前勤めていたNeuralinkも、最近になって視力回復競争に参入した企業の1つだ。Hodak氏は、ブレインマシンインターフェースを手掛けるスタートアップであるNeuralinkの創立メンバーの1人で、研究者やエンジニアのチーム、そしてあのElon Musk氏と一緒に、2016年に同社を設立した。しかしHodak氏は、2021年に同社を離れた。Scienceについて書かれたこれまでの記事は、主に両社の比較に焦点が当てたもので、中にはScienceを「Neuralinkのライバル企業」と呼ぶ記事もあった。

だが現時点では、この2社を比較するのは、小規模なファストフードチェーンであるIn-N-Out Burgerと、全米展開している高級スーパーマーケットチェーンであるWhole Foodsを比較するようなものだ。Neuralinkのアプローチは脳に直接電極を埋め込むというもので、脳の信号を解釈したり、脳細胞を刺激したりすることで、人間の運動能力や視力を回復させたりすることを目指している。さらにMusk氏は、人間とAIの融合を目指していると公言している。

そのアプローチには、すでに複数の規制当局が懸念を表明している。Neuralinkは一度、米食品医薬品局(FDA)に自社製品の臨床試験を実施するための申請を行ったが、認められなかった。Scienceも同様の障害に直面することになるだろうが、Science Eyeには、Neuralinkの埋め込みデバイスである「Link」よりも有利な点が1つある。それは、目の手術には危険が伴うが、脳への電極の挿入とは比較にならないということだ。

しかし、安全が最優先であることに変わりはない。メルボルン大学の幹細胞生物学者で、眼病治療に取り組んでいるRaymond Wong氏は、Scienceは「移植によって付近の網膜細胞がダメージを受けたり、眼圧が上昇したり、眼内炎症が起きたりしないこと」を確認する必要があると指摘した。Hodak氏やMardinly氏らは、リーラのようなウサギや霊長類などを使った臨床前研究でそれらの潜在的な問題を解決しようとしているが、本当のテストを受けるのは、Science Eyeを人間に埋め込んでからのことになるだろう。

Hodak氏は、その瞬間が始まりにすぎないことを願っている。同社が発表したデバイスはまだScience Eyeだけだが、Scienceがすでにその先についても考えていることは明らかだ。そうでないと考えるのは近視眼的に過ぎる。同社の野望は、その「Science(科学)」という社名に込められている。その名前を見れば、1つの製品や1つの目標のための会社でないことは明らかだろう。

Hodak氏は、「まだ取り組みは始まったばかりだが、これが成功すれば、当社は巨大な企業になるだろう」と述べ、「当社は特定の分野の医療機器に特化した会社ではないし、いずれは医療機器以外にも取り組むようになるかもしれない」とした。それらのデバイスについて質問すると、Hodak氏ははにかみながら、準備ができたら発表するとだけ述べた。しかし、Scienceの最終的な目標が垣間見えるヒントはある。

Hodak氏が2021年末に自身の個人ブログで新事業について発表した際、同氏は大胆な宣言をしている。同氏はその中で、「未来を作るのは優れたスマートフォンや拡張現実(AR)グラスではない。感覚器そのものを直接プログラム可能にすることであり、ひょっとしたら、まったく新しい感覚を増やすことかもしれない」と述べているのだ。

脳を再プログラムして新しい感覚を獲得するというこのアイデアは、SFの中だけの話ではない。脳は本質的に、私たちがどのように世界を経験しているかということと結びついている。少なくともアリストテレスは、人間は5つの感覚を発達させてきたと述べており、その考え方は現在でも引き継がれている。その5つとは、触覚、嗅覚、視覚、味覚、聴覚だ。現代科学はそこに2つの感覚を加えた。平衡感覚が1つの独立した感覚として認められ、身体の位置や動きを把握する能力である固有受容感覚も感覚として認められている。

感覚の数は20種類以上あると考える研究者もいる。例えば、時間の経過を感じる能力や、暑さや寒さに対する身体の反応も感覚の1つだという。Hodak氏が感覚器のプログラミングについて議論をする際に意識しているのは、脳は変化する器官であるということだ。脳は外部からの新しい入力を受け入れ、時間とともにそれらに適応することができる。世界との新たな接し方を脳に与えれば、体がそれを理解できるように、徐々にその情報を処理できるようになる。

では、視力を回復させるためではなく、完全な視力を持つ人にScience Eyeを埋め込んだらどうなろうだろうか。RGCを細かく制御することで、脳を刺激して、特定の映像や場所を見せることができるかもしれない。そうなれば、そこにはない世界を見たり、その世界と相互作用することができるようになる可能性がある。それはシミュレーションに接続するようなものであり、目を仮想世界に直接接続するようなものだ。Scienceの廊下にずらりと貼られたポスターや、Hodak氏が冗談めかして「これはプロパガンダだ」と説明したアート作品も、そのアイデアを表現している。筆者は、ある作品が気になった。それは、さまざまな色のノードが連なりあって、脳の形になっている抽象的な絵だった。その下には「脳を変えれば現実も変わる」と書かれていた。

それを聞いて、今や古典となったあるSF映画を思い起こしたとしたら、それは当然のことだと言えるだろう。Hodak氏は、新事業について発表するブログの最後を「マトリックスで会いましょう」という言葉で締めくくっているからだ。

この短い一文に、Scienceが目指しているものが垣間見える。

それが実現するのはまだ遠い未来の話だ。念のために明言しておくが、アラメダにあるScienceの施設を見学したときには、鍵がかかったドアは見当たらなかった。人間の感覚を高速化したり、空手の技を脳に直接アップロードできる人工世界を作ったりといった秘密めいた計画が舞台裏で具体化しつつあるような兆候はない。しかし、同社がScience Eyeを発表したとき、筆者の頭にはHodak氏の記事のことが浮かんでいた。そして、ウサギのこともだ。

見学を終える前に、動物技師のJess Tapp氏が、筆者をScienceの動物舎に連れて行ってくれた。そこではウサギたちが自分の小屋の中に隠れていた。Tapp氏はウサギたちにそれぞれ名前を付けており、自分のペットのように話しかけていた。その中の1匹は(名前はメモしなかった)は、どちらかというと臆病な性格のようだった。筆者がかがんで中を覗くと、鼻をひくひくさせて、警戒するように耳を動かしていた。

ウサギは注意深く、何が起こっているのかを詮索するように小屋の前に出てきた。すると、そのウサギの目が光り、ニュージーランドホワイト種特有の深い赤色に輝いた。筆者はそこに何かの物語を見出そうとしたが、ウサギはそのまま身を翻して、安全な小屋の中に戻っていった。

情報開示:Scienceの細胞学者であるKevin Smith氏は、著者であるJackson Ryan記者の幼なじみだ。

この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

ビジネスの推進には必須!

ビジネスの推進には必須!

ZDNET×マイクロソフトが贈る特別企画

今、必要な戦略的セキュリティとガバナンス

誰でも、かんたん3D空間作成

誰でも、かんたん3D空間作成

企業や自治体、教育機関で再び注目を集める

身近なメタバース活用を実現する

脱炭素のために”家”ができること

脱炭素のために”家”ができること

パナソニックのV2H蓄電システムで創る

エコなのに快適な未来の住宅環境

CES2024で示した未来

CES2024で示した未来

ものづくりの革新と社会課題の解決

ニコンが描く「人と機械が共創する社会」